FUREN Events 近期親職教育活動/講座

漫漫人生,用「愛」陪少年們走一段,建立關係與同理心的一段旅程

漫漫人生,用「愛」陪少年們走一段:這場志工互動培訓課程活動緣由

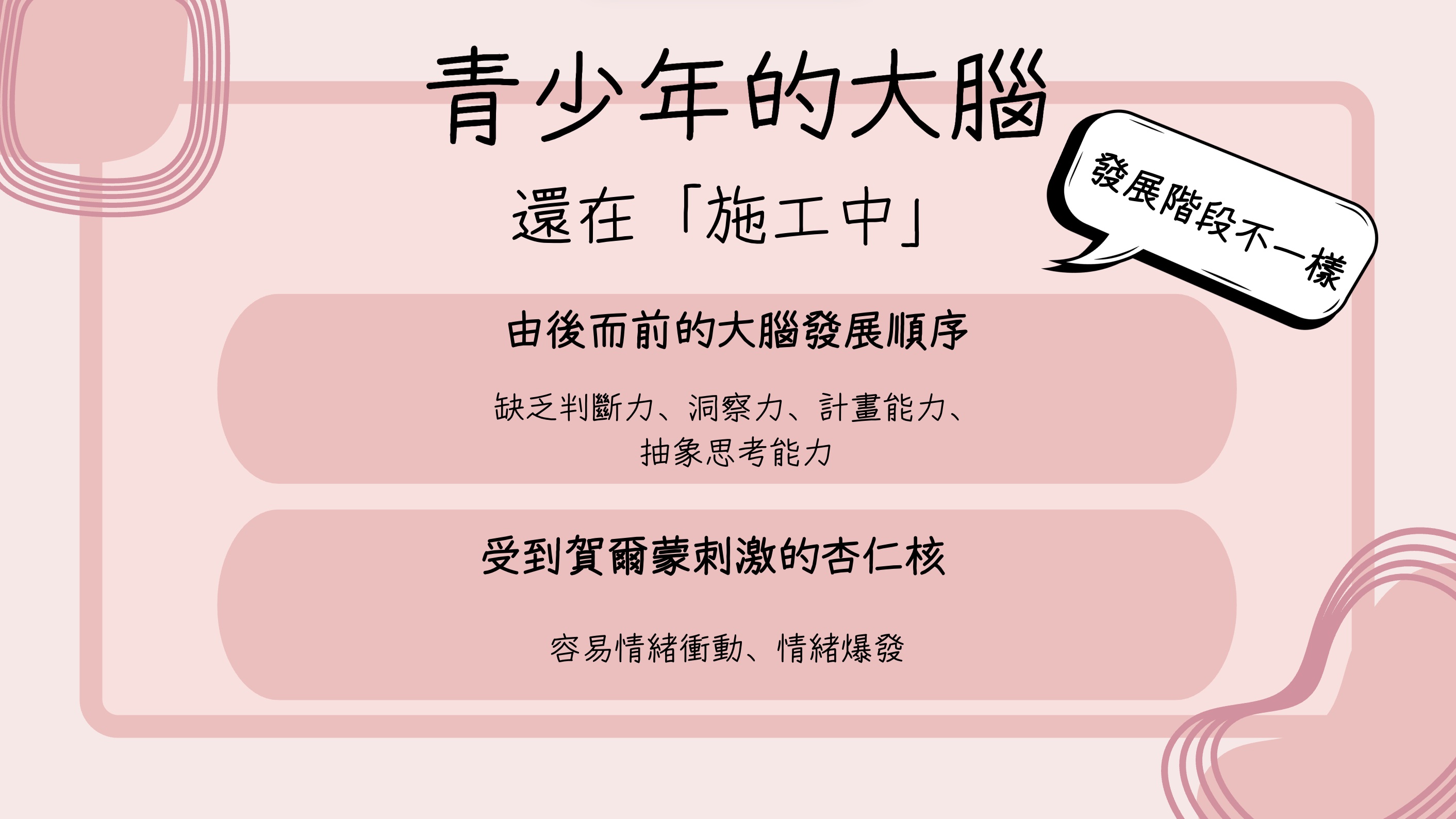

近期,台灣社會對青少年行為的關注日益增加。根據報導,青少年犯罪人口呈現上升趨勢,行政院已通過「預防兒童及少年犯罪方案」,計劃於2025年至2028年投入76億元經費,建立完善的輔導網絡機制,接住可能誤觸法網的孩子。

此外,國教行動聯盟青年部啟動的「2025台灣青少年十大議題調查」中,校園暴力、霸凌、心理健康和情感教育等議題也被列為核心關注點。

在這樣的背景下,國內某機關邀請「夫人人生」,讓我為志工們進行一場有趣、特別且別具意義的教育訓練。課程主題為:「漫漫人生,用『愛』陪少年們走一段——溝通與互動技巧的理論及實務練習」。

不是單純又一場受邀,而是一場客製化,基於「同理心」與「建立關係」而設計的互動體驗式課程

也因為我非常珍惜每一次受邀的機會,絕對不會只是準備一份投影片或講稿,而是重新思考:「這次講座與聽眾,真正需要的是什麼?」

所以面對這次課程邀約的內容與對象,是一群經驗豐富、熱情投入的志工。他們來自教育、醫療、公職等專業領域,許多人曾在自己的崗位上帶領、引導過無數人,如今投入青少年陪伴工作。但他們也都坦白表示:雖然有經驗、有熱誠,但在面對與少年溝通時,仍常感到力不從心。

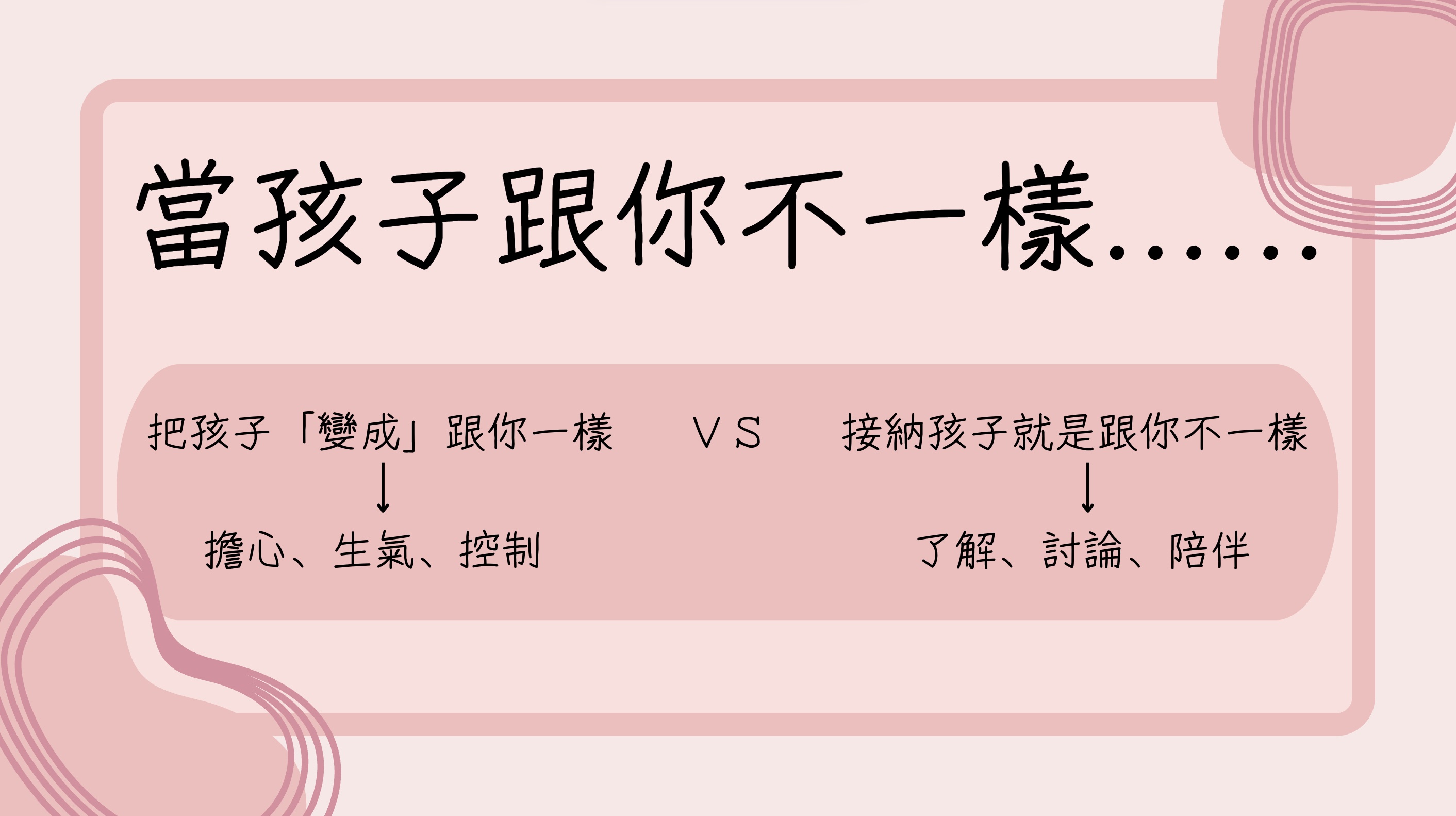

承辦單位也希望這堂課能協助志工們理解青少年的想法與情緒、掌握實際互動技巧,但更重要的是——讓他們在面對困難情境時,不是「慣性糾正」,而是願意先建立關係,再進一步引導。

因此,我設計了這場從個人經驗出發,到情緒探索,再到觀察與實作練習的課程:

從一開始的分組分享、情緒卡牌活動,到下午的觀察力與同理心演練,每一個環節都環繞著一個核心問題——我們願意花多少時間,先理解一個人,再開口說話?

對我來說,這不只是志工的訓練,也是一場「成為更好大人」的反思。

💬 今日互動課程活動內容精華|來自一堂願意理解的課<< /h2>

課程一開始,我請大家分享:「你曾經說過哪句話,是你現在回想起來,有一點後悔的?」

一位志工靜靜地說:「我那時候只是想他好,我說『你怎麼會變成這樣?』⋯⋯可是他之後就不再回我訊息了。」

你今天不認識一個人,開口就是指責與質疑,又怎麼有可能改變他呢? — 夫人

我們討論著如何從觀察開始,而不是判斷。有人忍不住說:「可是我就是看不順眼啊,他那樣的行為怎麼教得好?」

當你可以接受你家有一個不吃青菜的孩子,你才有機會接受你家有一個成績不好的孩子。 — 夫人

當我請大家練習「說出孩子的情緒,但不說結論」時,現場陷入一種奇妙的安靜。有人試著說:「他現在其實不是叛逆,他是沒有人相信他會成功。」

我們一直想給孩子方向,但很多時候,他們只是在找一個願意聽他說話的大人。 — 志工分享

一位曾經帶過少年毒癮個案的志工,在抽完情緒卡後沉默了幾秒,說:「我以前覺得我是要來改變孩子的,但現在我明白,我能做的,是當一個願意留下來的人。」

以前我覺得我是要來改變孩子的,但現在我明白,我能做的,是當一個願意留下來的人。 — 志工回饋

從說故事到聽見自己:上午課程的設計與溫度

上午的課程,我以「建立信任感」與「打開情緒覺察」為設計主軸,依序安排了三個環節:經驗分享分組討論、情緒卡牌抽取與故事建構練習。

第一個環節,我邀請志工們隨機分組,每組三到四人,彼此分享自己在陪伴少年(或人生中曾與某人互動)時,印象最深的一次經驗。這個環節不是為了製造溫馨場面,而是讓參與者從「自己的人生出發」,建立團體安全感,也慢慢鬆動那種「我是來學方法的」框架。

接著,每位志工抽出三張情緒卡,挑戰自己用這三種情緒,建構出一段人生故事。過程中,我刻意不使用指令性語言,而是邀請他們「讓情緒自己說話」。

有一位志工抽到「羞愧」、「感動」、「無助」,他說起陪一位曾有不良紀錄的少年去做資源回收時,看到少年願意彎下腰撿起碎紙片的瞬間,自己一方面很感動,一方面卻也突然感覺到過去自己對這類孩子的偏見。「我以前都覺得這種孩子不會改變……那一刻,我才發現,改變的是我。」

這段分享讓全場短暫沉默,隨後響起全場的掌聲。這不只是一次分享,而是一種「開始理解自己的情緒,也願意看見別人複雜性」的學習。

我相信:當一個大人能承認自己也會羞愧、也會懷疑、也會被感動時,才能真正與孩子建立不以高下為前提的關係。

| 時段 | 活動內容 | 設計重點 |

|---|---|---|

| 上午 09:00–12:00 |

分組經驗分享 情緒卡牌抽取練習 三情緒故事建構 |

建立團體信任與參與感 培養情緒語言敏感度 學習同理他人的複雜情緒 |

| 下午 13:30–16:30 |

觀察句練習 非評價式語句演練 角色模擬與即時回饋 |

練習不帶偏見地理解他人 建立高效而溫柔的溝通方式 實作轉化為日常陪伴技巧 |

從觀察練習到同理回應:下午場的實作與轉化

下午的課程,我們將焦點轉向觀察力的鍛鍊與同理表達的實作練習。

我常說,理解的第一步,是先「看見」對方的行為,而非直接解釋或評價。我們花了不短的時間,練習從中立的觀察句開始,例如:「我看到他眼神突然閃躲」、「我注意到他回答變得很短」——因為真正的傾聽,不是回應快,而是接住細節。

在練習中,幾位志工也坦承,這樣的「說出觀察、不急著給答案」的方式,起初很不習慣。一位志工說:「以前我第一句都會說『你怎麼會這樣?』,現在才發現,這句話其實很容易讓孩子覺得自己做錯了。」

我們也做了角色扮演練習,由一人扮演情緒波動的少年,另一人練習用非評價式的語句陪伴對方說下去。不是安慰、不是說教,而是像一盞溫暖的燈,照亮對方原本無法說出口的感受。

最後,我引導大家思考:當你不再急著把話說完,你才會開始聽見真正的故事。

這一天下來,課堂中的回應不再只是「學到了技巧」,而是「原來,我能用更不傷人的方式,讓一個少年感覺自己被看見了」。

一場讓人靠近彼此、也靠近自己的課程設計

課程結束後,有志工悄悄對我說:「這不是我參加過的那種講座,這是一場讓我真的走進自己,也更知道該怎麼靠近別人的課。」

我始終相信,教學不是為了傳遞知識,而是為了打開人與人之間的理解。

這堂課下來,我看見一群願意放下身段的大人,在彼此的故事裡重新發現:原來,我們也曾經是需要被理解的那個人。或許我們無法立刻改變每一個孩子,但我們可以成為那個「不急著改變他,而願意先陪著他」的大人。

如果未來,還有更多單位、更多願意相信溫柔有力量的人,願意把這樣的學習帶進職場、帶進社區、帶進與孩子的對話裡,那麼這一堂課所撒下的種子,就不只是在當天發芽,而是會在更多關係裡,靜靜地開花。